第44回 ジャポニスム学会賞

受賞者:鈴木順二氏

対象業績:著書『園芸のジャポニスム―明治の庭師ハタ・ワスケを追って』 平凡社 2023年3月24日刊

選考経過

2021年4月1日〜2023年3月31日までに日英仏語で発表された、ジャポニスム研究に寄与する学術性の高い著作(著書、論文、評論、翻訳)、展覧会企画、およびデジタル出版やリポジトリで公開された博士論文など)を対象に、公募制により学会員から対象業績を募りました。それをもとに本年9月に選考委員会で厳正な選考を行い、10月の理事会にて受賞者を決定いたしました。

授賞理由

本書は、フランス文学者・慶應義塾大学名誉教授である鈴木順二氏による畑和助研究の集大成であって、今後長く参照されるに違いないものであり、まことにジャポニスム学会賞にふさわしい著作である。

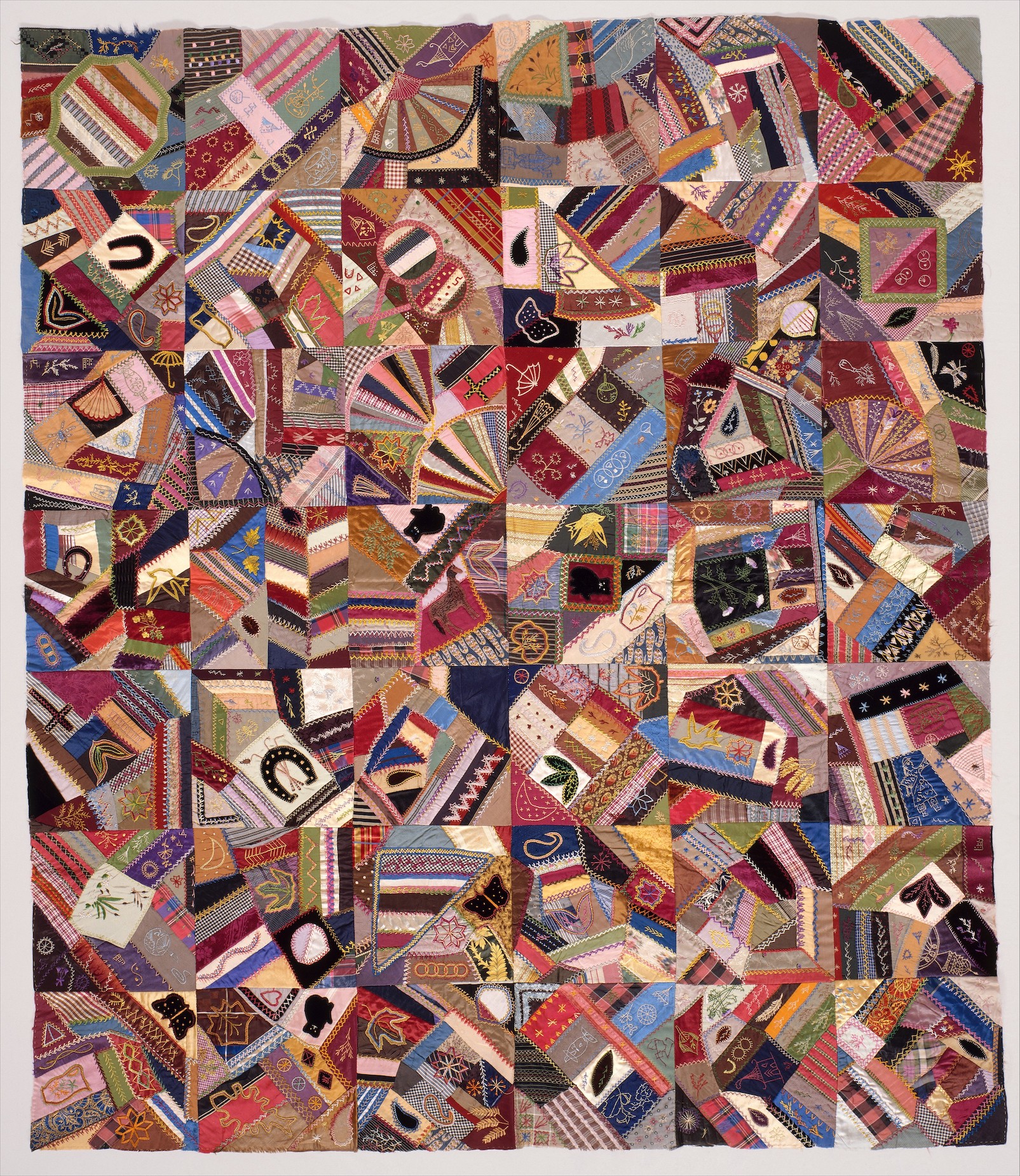

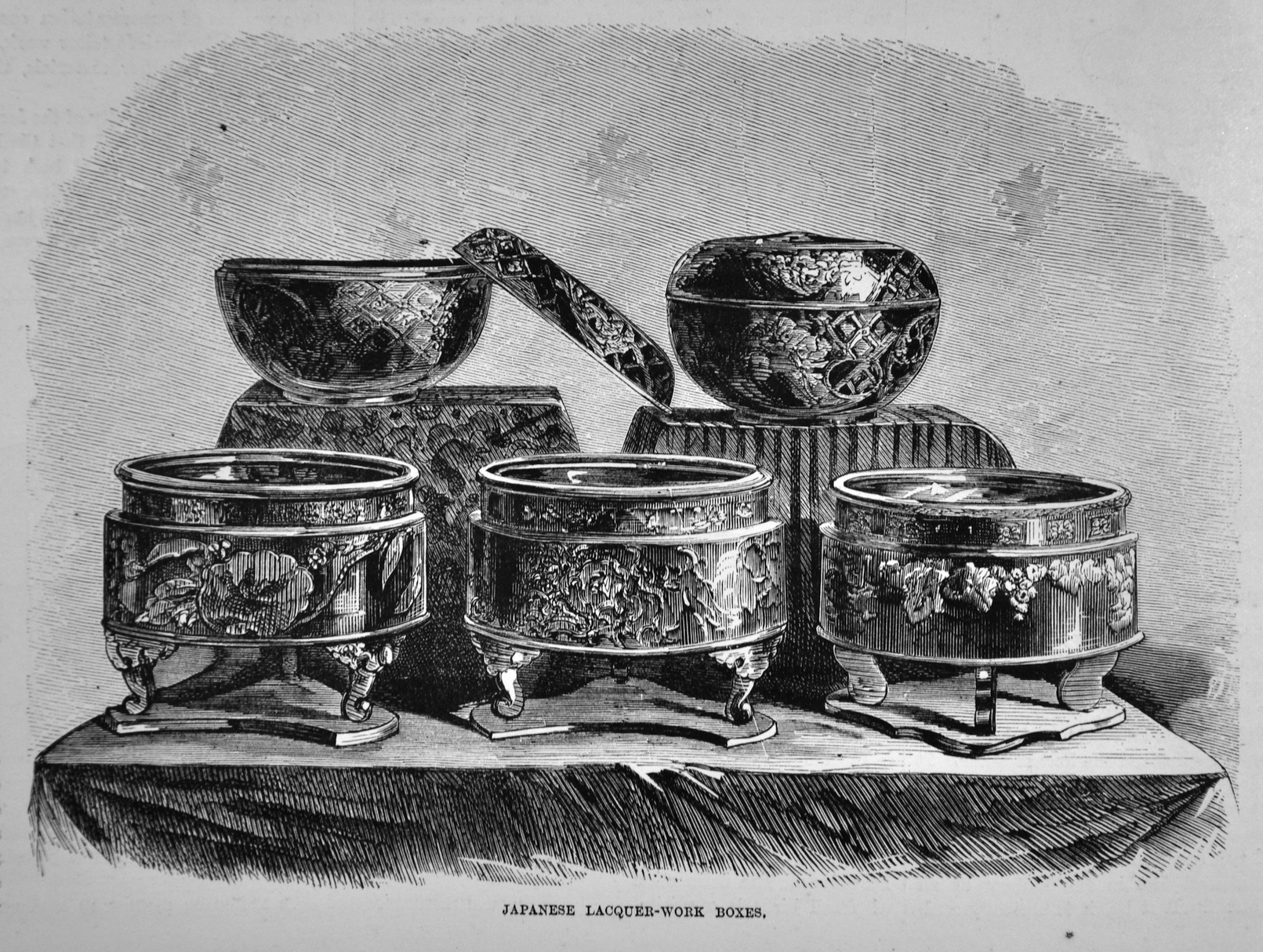

本書の最大の成果は、これまでごく一部の人にしかその名が知られてこなかった庭師・畑和助のフランスにおける長年の仕事の全貌を、膨大な資料を掘り起こすことによって明らかにしたことにある。1865年に現在の横浜市に生まれた畑は、1889年のパリ万国博覧会に際して渡仏し、パリ郊外で1928年に没するまで一度も帰国せず、主としてフランスでいくつもの大規模な日本庭園をつくった。またその庭園のための和風の小建築、小橋などを製作するとともに、園芸、盆栽、竹籠などを幅広く手がけ、同地の園芸の世界で高く評価された。

本書の成果として畑和助は、画商の林忠正、画家の藤田嗣治らと同じく、19世紀末から20世紀前半にかけて何らかの形でフランス社会に根を下ろし、周囲に影響を与えた者の一人として、日本・フランスの文化交流史の中に名をとどめることになるだろう。

著者は畑和助とその周辺の調査に際して、当時の社交界の寵児であり文筆家だったロベール・ド・モンテスキウの文章、そして彼が残した369冊のスクラップブックを精査しているが、のみならず万博の公式記録、フランスの国勢調査居住者原簿、遺産相続の公文書、園芸協会の機関誌、関係者のエッセー・書簡などを博捜している。したがって本書は、畑についてのおびただしい一次資料をつなぎあわせたきわめて精度の高い評伝となっている。

さて、本書の成果は、畑和助一人にくっきりとした照明を当てたことにとどまらない。書名にもあるとおりここでは「園芸のジャポニスム」が、具体的な細部を積み上げた全体像として提示されている。興味を惹く細部はいくつもあるが、たとえば、当初不自然なものとして批判されることのあった盆栽がやがて流行の様相を呈し、フランス人も手がけるようになったこと、日本由来の菊が開国直後からフランスで人気になりさかんに品種改良されたが、第一次世界大戦の頃を境に11月の万聖節の日に死者へたむける花になったことを挙げることができる。

さらに本書のもう一つの重要な成果として、畑のパトロンだった者たちの相互関係、環境などを浮き彫りしたことがある。彼に日本庭園の制作を依頼した者として、ロベール・ド・モンテスキウ、グレフュル伯爵夫人、ユーグ・クラフト、エドモン・ド・ロッチルドなどがおり、彼らの周辺にはエドモン・ド・ゴンクール、マルセル・プルーストをはじめ多くの作家・芸術家がいて、彼らの文章にもときおり「ハタ」の名が現れる。従来、印象派・ポスト印象派とその作品のコレクター・画商たちのネットワークについては多く研究されてきたが、それらの者たちと畑の周囲の者たちとは、グループとしてそれほど重ならない。19世紀初めから20世紀初頭まで、画家・画商たちの多くがパリの北部、オペラ座とモンマルトルの丘の間あたりに住み、活動した。それに対して畑のパトロンたちは、彼らより裕福な階層に属し、パリ南西部とその郊外に広大な土地をもち、そこに日本庭園をつくった。ジャポニスムの、これまで不十分にしか語られてこなかった者たちの生活環境、美意識、交遊の情景が、本書で具体的なイメージを与えられているのである。

なお、著者の鈴木順二氏は、本書の出版準備中の2022年10月3日に病気により逝去された。ジャポニスム学会賞は本来、学会員を対象としたものであり物故者を想定していないが、同氏が当該著作編集の最終段階まで関わっていたことを考慮して、選考委員会は本書を学会賞として推薦し、これを墓前に捧げたい。

(ジャポニスム学会賞選考委員会)

第44回ジャポニスム学会賞受賞者紹介

鈴木順二氏(すずき じゅんじ)

【略歴】

1952年 東京生

1979年 慶應義塾大学文学部文学科仏文学専攻 卒業

1981年 同大学大学院修士課程文学研究科仏文学専攻 修了

1989年 慶應義塾大学商学部 助教授

1997年 パリ=ソルボンヌ(パリ第四)大学博士号取得 論文名"Marcel Proust et le Japonisme"

1998年 慶應義塾大学商学部 教授

2015年 同大学 名誉教授

2022年 逝去

【主要な業績】

共訳「二十世紀の小説(ジャン・イヴ=タディエ著)大修館書店、1995年

共著「新フランス語第二部」慶応通信、1995年

共著「19世紀フランス文学事典」、慶應義塾大学出版会、2000年

Le Japonisme dans la vie et l’œuvre de Marcel Proust, Keio University Press, 2003

「フランスにおける一邦人庭師の軌跡」ジャポニスム研究第25号、10-16頁、2005年

Le jardinier japonais de Robert de Montesquiou ー ses évocations dans les milieux littéraires, Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, 2011, pp. 103-112.

Un "jardinier d’art" japonais en France

Le japonisme architectural en France 1550-1930, Edition FATON, 2018.

「園芸のジャポニスムを担ったフランス在住日本人 – 畑和助と協力者たち」ジャポニスム研究第40号、99-108頁、2020年

ジャポニスム学会特別賞

受賞者:木々康子氏、高頭麻子氏

対象業績:編著『美術商・林忠正の軌跡1853-1906 19世紀末パリと明治日本とに引き裂かれて』藤原書店、2022年12月30日刊

授賞理由

ジャポニスム学会賞選考委員会は、長年にわたって林忠正をめぐる調査・執筆活動を展開し、またジャポニスム学会に貢献されてきた非学会員の木々康子氏と、木々氏を支えつつその仕事を継承されてきた同氏の長女、学会員の高頭麻子氏のお二人の功績を顕彰する趣旨をこめて、両氏の編著になる『美術商・林忠正の軌跡1853-1906 19世紀末パリと明治日本とに引き裂かれて』に特別賞を授与したい。

国際的に活躍した美術商林忠正(1853-1906)の足跡はジャポニスム研究において非常に重要である。この学会が2005年に25周年記念事業として国際シンポジウム「林忠正-ジャポニスムと文化交流への貢献」を開催し、11月19日の日本経済新聞が写真付きで大きく報じたことからもそれは明らかである。シンポジウム実現のための実行委員会には、忠正の曽孫にあたる高頭麻子日本女子大学教授や馬渕明子日本女子大学教授(この後西洋美術館長、ジャポニスム学会会長)も加わっており、当日には木々康子氏の講演もあった。

木々氏は林忠正の孫と結婚されたご縁で、林周辺の人間模様や画商活動などを研究し、『萬殊院から』(1969)、『蒼龍の系譜』(1976)、『陽が昇るとき』(1984)、『敗戦まで』(1999)などの実録小説、『林忠正とその時代』(1987)や『林忠正』(2009)の評伝、書簡や関係文書などの刊行等、旺盛な文筆活動を展開してこられた。2019年に書簡など関係資料の原本を寄託された国立西洋美術館では版画素描展示室で「林忠正―ジャポニスムを支えたパリの美術商」展も開催されている。特別賞の対象である『美術商・林忠正の軌跡1853-1906 19世紀パリと明治日本とに引き裂かれて』は、林家周辺に残る資料を丹念に掘り起こし、仏文書簡に訳を施し、日本の広告史を考察する林忠正の文章に考察を加えるなど、単に残存資料の公表を超える内容になっている。

「第一部 史資料を通してみる林忠正の生涯」では、木々氏が全6章にわたり林忠正の来歴から、渡仏、万博を契機に美術商に成長した軌跡、1889年や1900年のパリ万博での役割、国際的顔ぶれの友人たち、関わった著作、帰国から没年までについて、多岐にわたる足跡を総括的に論じている。「第二部 林忠正を読み直す」では高頭氏が、2章にわたり「明治日本の美術制作と林忠正の活動」、「日仏ポスター史に林忠正を位置づける」なる論考を展開し、「第3部 新発見の林忠正宛て書簡を読む 〈解題〉ジャポニスム衰退後の林忠正」では、近代化を急ぐ日本の時代潮流の中の林忠正を著作文書の全文復刻や友人たちの手紙の邦訳を通して明らかにする。外国の日本美術愛好家に良質の日本美術を商い、「歌麿」や「北斎」ひいては浮世絵を世界的な芸術と認知させることに貢献した林忠正の活動は、彼の末裔に名を連ねる母娘のたゆまざる資料発掘、解読、刊行活動によって、今やジャポニスム史上にしっかりと定着したと言えよう。

(ジャポニスム学会賞選考委員会)

ジャポニスム学会特別賞受賞者紹介

木々康子(きぎ やすこ)

【略歴】

1929年三重県に生まれる。

1950年ころ東京女子大学史学科中退後、哲学科で学ぶ

1969年、処女作『曼殊院から』(川島書店;小説) 以降、作家

1976年、『蒼龍の系譜』(筑摩書房;林忠正の祖先と明治維新を描く歴史小説)で田村俊子賞を受賞

以後、林忠正をめぐる美術史関連の執筆も増える

【主要な業績】

『陽が昇るとき』(筑摩書房、1984年)、『林忠正とその時代―世紀末のパリと日本美術』(筑摩書房、1987年)

『林忠正 ジャポニスムと文化交流(英和文)』(共著:林忠正シンポジウム実行委員会編、ブリュッケ、2007年)

『林忠正:浮世絵を越えてすべての日本美術を』(ミネルヴァ書房〈日本評伝選〉、2009年)

『春画と印象派 ”春画を売った国賊”林忠正をめぐって』(筑摩書房、2015年)

【編著監修・資料解説】

『林忠正コレクション』全5巻。(ゆまに書房、2000年)、『林忠正宛書簡・資料集』(信山社出版、2003年)

高頭麻子(たかとう まこ)

1951年、静岡県に生まれる。

1975年早稲田大学第一文学部哲学科卒業

1981年「Chré1tien de Troyes にみる中世の思考と表現:反・近代レアリスム試考」で文学修士号(早大大学院)取得

現在、日本女子大学名誉教授

【著書】

『フランス中世文学を学ぶ人のために』(共著:世界思想社、2007年)

『国際シンポジウム「私たちはフランスの文明から何を学んだか」実施報告書』(共著:富山大学人文学部フランス言語文化研究室、2015年)ほか

【訳書】

G.デュビイ/M.ペロー監修『女の歴史』第2巻・第3巻(共訳、藤原書店、1994・1995年)

『林忠正宛書簡・資料集』(信山社、2003年)

小山ブリジット著『夢見た日本:エドモン・ド・ゴンクールと林忠正(共訳:平凡社、2006年)

マリーダリュセック著『警察調書:剽窃と世界文学』(藤原書店、2013年)ほか

【論文】

「『林忠正宛書簡集』にみる文化・社会・人生の転換点:林の末弟、萩原正倫の生の軌跡」(『とやま文学』35号、2017年)

「ブリュッセルの「肉体の悪魔」について―ベルエポックのもう一つのキャバレー」、『総合社会科学』33号、2021年)ほか